Bouger n’est pas seulement bon pour le corps : c’est aussi un formidable carburant pour l’esprit. D’Aristote, qui enseignait en marchant, aux neurosciences modernes, l’histoire et la science confirment que l’activité physique est bénéfique pour l’agilité mentale.

Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous bougez, que vous sortez vous promener en plein air ou que vous faites de l’exercice physique, votre esprit devient plus lucide, plus positif et que vos pensées s’enchaînent comme par magie ? En réalité, ce n’est pas de la magie, mais de la science. Et c’est quelque chose que les philosophes de l’Antiquité percevaient déjà de façon intuitive.

Aristote et son école péripatéticienne

Dès 335 avant notre ère, Aristote observait, sur la base de sa propre expérience, que le mouvement stimulait l’esprit et favorisait l’émergence des idées. Il avait ainsi coutume de se promener avec ses disciples dans le jardin du « lycée », le Péripatos, tout en discutant avec eux pour trouver des réponses.

Ainsi, Aristote dispensant son enseignement à ses disciples en marchant, son école a été appelée « péripatétique », ou « péripatéticienne », du grec ancien peripatetikós, « qui aime se promener en discutant ». On dit de ses adeptes qu’ils sont des « péripatéticiens ».

Convaincus que l’exercice physique nourrit la pensée, Aristote et ses disciples pressentaient déjà ce que la science moderne confirme aujourd’hui. Bien avant eux, le poète latin Juvénal exprimait déjà ce lien intime entre corps et esprit à travers sa célèbre maxime « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). Depuis, de nombreux penseurs ont continué à puiser dans le mouvement une source d’inspiration et de clarté intellectuelle.

Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Oliver Sacks, Yukio Mishima ou le neuroscientifique Santiago Ramón y Cajal partageaient une idée commune : la pratique d’une activité physique peut être un moteur pour l’esprit. Beaucoup d’entre eux trouvaient dans leurs promenades la clarté, l’inspiration et un moyen de se connecter au monde urbain, à la nature et à eux-mêmes. Pour eux, bouger leur corps était aussi un moyen de stimuler leur pensée.

Statue d’Aristote placée près des vestiges de son lycée. Carole Raddato/Wikimedia, CC BY-SA

Que dit la science du lien entre activité physique et performance cognitive ?

Aujourd’hui, de nombreuses études neuroscientifiques démontrent que ces penseurs avaient raison.

La pratique d’une activité physique apporte des bénéfices intellectuels dès le plus jeune âge à toutes les populations. Par exemple, après une marche de 20 minutes à 60 % d’intensité, l’activation cérébrale s’améliore, ce qui entraîne une augmentation dans les zones liées à l’attention et à la vitesse de traitement mental.

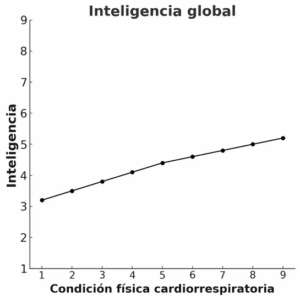

De plus, il y a près d’une décennie, nous avons publié une revue systématique approfondie qui concluait que le niveau de forme physique, et en particulier la capacité cardiorespiratoire, joue un rôle sur les dispositions cognitives. Par exemple, une étude menée auprès de plus d’un million de jeunes Suédois a révélé que la condition cardiorespiratoire acquise entre 15 et 18 ans prédisait la performance intellectuelle à 18 ans.

Ces observations sont confirmées par une récente méta-analyse qui a synthétisé 133 revues systématiques couvrant 2 724 interventions sur l’efficacité de l’exercice physique pour améliorer la cognition, la mémoire et les fonctions exécutives, sur un total de 258 279 participants. Il en ressort que l’exercice, même de faible ou moyenne intensité, améliore toutes ces dimensions cognitives.

Augmentation de l’intelligence globale en relation avec l’augmentation de la capacité cardiorespiratoire. Åberg et coll., 2009

Quels mécanismes l’activité physique active-t-elle pour produire ces bienfaits ?

La pratique d’une activité physique augmente le flux sanguin et produit une angiogenèse, améliorant ainsi la circulation cérébrale et, par conséquent, l’oxygénation et l’apport en nutriments. Cela entraîne à son tour une amélioration du fonctionnement du cerveau et des processus émotionnels, cognitifs ou créatifs.

L’activité physique améliore également la plasticité et la microstructure cérébrales, et augmente la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), une protéine essentielle à la formation de nouveaux neurones – la neurogenèse, et à l’efficacité et aux connexions neuronales – la synaptogenèse.

D’autre part, l’activité physique provoque la libération de neurotransmetteurs, tels que la dopamine, les endorphines, la sérotonine et la noradrénaline, liées au bien-être, au bonheur, à l’humeur, à la réduction de l’anxiété ou du stress, à l’attention ou à la motivation. Si, en outre, l’activité est collective, elle peut renforcer la régulation des émotions et les compétences sociales.

Enfin, tout ce qui précède stimule également les facteurs neuroprotecteurs et réduit le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

Comment en tirer parti sur le plan pratique ?

Au sein de notre groupe de recherche, nous étudions depuis des années ce lien fascinant, en particulier dans le contexte éducatif et familial. Nos études révèlent que la pratique d’une activité physique à différents moments de la journée a un impact positif sur une multitude de facteurs clés pour le développement émotionnel et cognitif dès le plus jeune âge.

Image Freepik

Par exemple, notre revue systématique et guide pratique éducatif résume les effets des cours scolaires physiquement actifs et des pauses ou récréations actives sur la cognition.

Ce travail fournit un tableau contenant des suggestions pour la mise en œuvre de ces stimuli dans un cadre éducatif chez les jeunes de 6 à 12 ans.

Par ailleurs, nos recherches mettent en évidence que l’apprentissage ludique favorise non seulement l’acquisition du vocabulaire ou la compréhension écrite, mais aussi l’image de soi, l’estime de soi et les compétences sociales des enfants. Elles montrent également que la mobilité active, le démarrage de la journée scolaire par une activité physique ou encore l’intégration de pauses actives peuvent contribuer à améliorer les diverses dimensions mentales, socio-émotionnelles et cognitivo-académiques chez les enfants et les adolescents.

Suggestions pour une journée type

Nous recommandons de commencer la journée par de la mobilité active d’au moins 15 à 20 minutes pour se rendre à l’établissement scolaire. Cela peut se faire en groupe et en se fixant des objectifs, comme essayer de dépasser, collectivement, un nombre de pas défini à l’avance.

Une fois arrivé à l’école, l’idéal serait de commencer par une séance d’activité physique de 16 minutes en mettant en place, par exemple, le programme C-HIIT, un entraînement fractionné de haute intensité (de l’anglais « High Intensity Interval Training » (HIIT)), adapté aux élèves. Cela permet d’améliorer considérablement l’attention et la concentration. Une autre option est le programme « Active-Start », qui consiste à commencer la journée par 30 minutes de jeux de coordination et de concentration.

Le matin, il est très utile d’organiser des cours physiquement actifs dans lesquels il est possible d’enseigner des contenus scolaires par le mouvement, y compris pour l’éducation des tout petits. Il est également suggéré d’inclure, par exemple, 4 à 10 minutes de pauses actives. Des programmes tels que FUNtervals ou « DAME10 » sont parmi les plus connus.

Les récréations actives ou les cours d’éducation physique intégrant une dimension cognitive ou des aspects coopératifs et socio-émotionnels) se révèlent particulièrement bénéfiques.

En dehors du cadre scolaire, la fréquentation de clubs sportifs ou la pratique d’une activité physique durant les loisirs constitue également une voie recommandée, que ce soit à travers des programmes extrascolaires ou des applications ou objets connectés conçus pour motiver les jeunes par le biais de défis quotidiens, mais qui ne sont pas non plus une panacée.

Enfin, il apparait que les jeunes qui perçoivent leurs parents comme actifs ou attentifs à leur pratique sont eux-mêmes plus enclins à bouger, ce qui favorise leur engagement durable dans l’activité physique et leur permet d’en tirer tous les bénéfices évoqués précédemment.

Défis pour la société actuelle

Si Aristote et ses péripatéticiens avaient pressenti les bienfaits du mouvement, notre société contemporaine soulève de nouveaux défis. Est-il réellement possible de mettre en pratique toutes ces recommandations ? Certaines exigent sans doute un soutien institutionnel et une formation adaptée pour l’ensemble des acteurs concernés, ainsi qu’une évolution des méthodes pédagogiques et un engagement collectif.

Un autre enjeu réside dans l’essor des technologies, qui peuvent se révéler autant des concurrentes que des alliées. Comme nous l’avons montré dans certains travaux antérieurs, leur potentiel peut être exploité de manière positive, à condition d’en limiter les dérives. En tirant parti de manière positive de toutes les avancées.

Quoi qu’il en soit, bougez. Votre cœur et votre cerveau vous diront merci.

Source : theconversation.com / Alberto Ruiz-Ariza Profesor Titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, Universidad de Jaén

La version originale de cet article a été publiée en espagnol